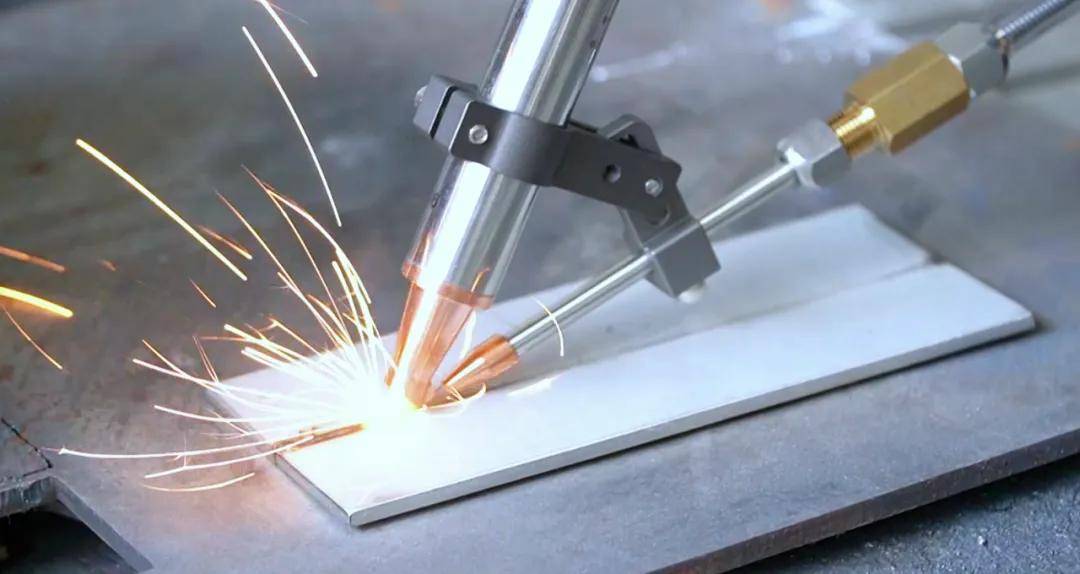

光纤激光器价格的“断崖式下跌”,如同按下市场爆发的加速键,彻底点燃了手持激光焊市场,使其成为近年来激光应用市场快速崛起的增长点之一。凭借效率高、操作门槛低、环保、耗材少、可延展性高等诸多优点,手持激光焊接设备在短短7年时间里,实现了超12倍的扩张规模,快速渗透至新能源汽车、钣金加工、航空航天等多个领域。

当前,国内多家头部激光企业深度布局手持激光焊赛道,中国企业在全球市场已形成技术引领与规模优势。2024年更是以全球71%的出货量,领跑全球手持激光焊机市场。而在第28届埃森焊接展上,维科网·激光关注到手持激光焊的技术迭代再度重塑产业格局,推动着行业迈向新的阶段。接下来,笔者将从行业现状、关键技术及发展趋势等多个角度进一步深析该市场。

国内手持激光设备的发展现状

在激光应用技术的快速迭代下,手持激光焊接、切割、清洗设备凭借便携性与灵活性,迅速渗透于金属加工各环节。国内多家头部激光企业相继入局,推动行业生态加速进化,从离散设备供应转向更注重全流程、整体生态布局的复杂系统。

随着智能制造和工业4.0的推进,制造业向高精度、智能化、绿色化方向发展,手持式激光焊接机迎来了更多的发展机遇,主要聚焦于高功率、智能化、轻量化以及多功能集成化等层面上。尤其是在定制化和智能化方面,国内激光厂商通过技术创新和差异化竞争策略,赢得更大的市场份额。

一方面,从终端应用上看,切割、焊接、清洗是金属加工作业链中紧密衔接的关键工序。传统作业方式依赖不同的专用设备完成这些步骤,不可避免地带来诸多痛点,如效率低下、流程繁杂、设备重复投入成本高昂以及占用宝贵的生产空间,这对部分中小制造企业来说造成了一定的困扰。

上述痛点的根源很大程度上在于工序所需设备的独立性。而深入技术层面分析,激光技术在实现手持切割、焊接、清洗功能上,其核心原理具有高度的同源性和设备结构的相似性。这一重要特性,为解决传统痛点、实现设备功能的整合提供了天然的可行性基础,从而注定了“一机多用”成为手持激光设备未来发展的必然趋势和核心驱动力之一。

另一方面,智能化浪潮正深度重塑制造业格局,为手持激光设备等创新应用带来广阔空间。2025年6月,工信部在审议《工业和信息化部信息化和工业化融合2025年工作要点》时,明确提出要实施“人工智能+制造”行动,加快重点行业智能升级,打造智能制造“升级版”。

当前,全球产业链格局加速重构、劳动力结构性短缺日益突出、企业同时承受提质与增效的双重压力。在此背景下,智能化技术正逐步渗透至工业制造的各个环节,成为驱动制造业高质量转型的关键力量。

据悉,传统焊接作业对操作工人的经验和技术熟练度存在高度依赖。高级焊工往往需经长期实践培训,甚至必须持证上岗,致使人力成本居高不下。同时,对高级焊工的旺盛需求,亦加剧了劳动力市场的结构性短缺矛盾。此外,焊工个体间的技能差异直接导致最终成品质量的不稳定性和不可预测性。这种对个人经验的强依赖,难以满足大批量、高质量标准化生产的刚性需求。

作为制造环节智能化、柔性化的重要工具,便捷高效、高度智能化的手持激光焊接设备,是制造业智能化升级浪潮、响应降本提效核心诉求的新兴力量,为此也迎来了加速发展的战略机遇期。

大族激光新品

解决行业诸多痛点

少有人走的路,从一开始就注定了。

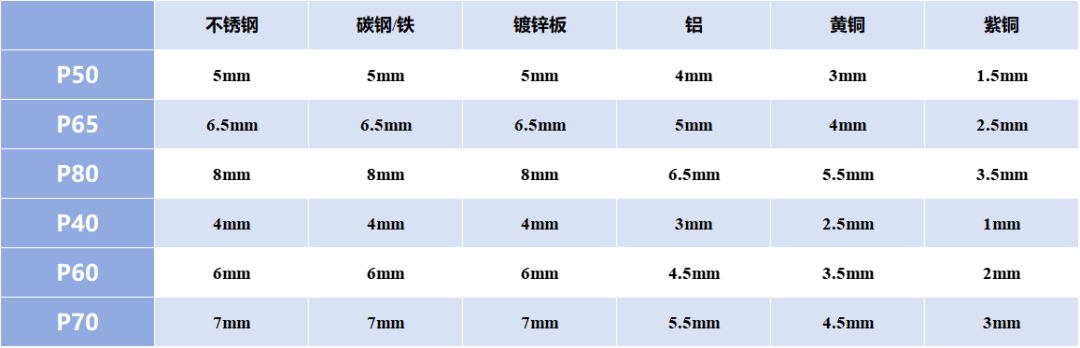

中国制造业正经历升级,先进的产品和技术必将淘汰掉落后的产能和技术。针对行业面临的痛点及手持激光设备新的发展趋势,多家国内激光企业迅速跟进,以大族激光为例,其在2025年重磅推出了手持焊家族三大系列,分别是黑晶系列P40E,红晶系列P40、P60、P70、蓝晶系列P50、P65、P80,凭借多项技术创新解决了目前业内诸多痛点,由此引发行业热议。

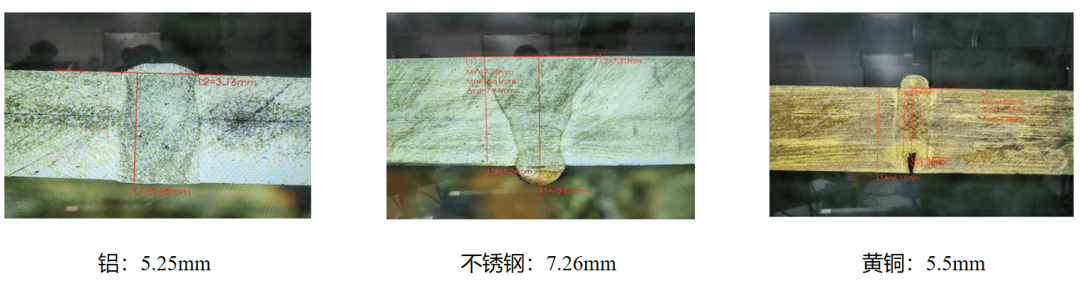

在当代手持激光焊接技术中,熔深不足是制约焊接质量的核心痛点之一。焊缝底部未有效熔合或熔透深度低于预期会直接影响结构件的承载强度与密封性。焊接功率不足是导致熔深不足的首要因素,早期手持激光焊接受限于激光器功率仅能进行薄板焊接,而当下的新型焊机已经能够实现薄厚板自适应熔深控制。据了解,大族激光的手持激光设备全新升级T模式,熔深提升10%+,比同等功率熔深增加30%,进一步解决厚板焊接的熔深不够、难以焊透的难题。

大族激光手持焊系列不同焊材的熔深表现

手持激光设备的便携性与送丝机卡丝问题,也是困扰制造商的核心难点之一。当前市面上常规的手持激光焊机在焊接过程中,普遍存在送丝不畅、出丝不匀的现象,这不仅为焊接操作带来困难,更直接影响焊缝质量和生产效率,原本应当一次成形的焊缝,常常被迫分多段才能完成。

同时,传统设备普遍采用主机与送丝机分离的外置式设计,在实际应用时间里,极易出现接口接触不良或意外断开的情况,外部干扰也时常影响送丝稳定性。外接送丝机还会带来移动不便性的问题,在狭小空间内作业时,线缆拖拽频繁,主机位置需要反复调整,不仅大幅增加操作的复杂性和工时消耗,更存在不容忽视的安全隐患。

为彻底攻克这些难题,大族激光研发团队持续深入探索,基于独特的设计理念和先进光学技术,创新性地实现送丝系统内置化,通过将六大核心部件高度集成于一体,不仅显著提升了送丝输出的平稳性和送丝效率,更有效压缩了设备整体空间占用,增强了各部件间的联动性与整机的灵活性,使得操作更便捷。

此外,针对复杂工况和工件任意位置、任意角度的焊接工艺要求,大族激光采用准直QCS接口技术,极大减轻焊枪的体积与重量,其轻盈程度甚至可以媲美一瓶矿泉水的重量。借此突破性的轻量化设计,其设备在同等功率级别下,体积减少20%+,重量降低20%+,刷新了手持激光焊机的轻量化极限,为户外移动加工场景提供便利,大幅提升作业灵活性。

在智能化层面,传统焊接往往需要经验丰富的焊工,还需要大量时间的培训和考证,而大族激光的手持激光设备搭载智能相变散热管控系统,结合AI进行设计,预设152组精简参数+520组用户自定义工艺,精准匹配最佳参数,可实现两步快速启动焊接。普通人员几个小时的简单培训即可轻松上手,即便新手也可立即实现老焊工的效果。

事实上,在手持激光焊机的选择考量中,安全性始终是与价格、性能同等重要的核心关注点,更是推动激光产业高质量发展的关键所在。为确保最高级别的安全防护,大族激光的手持激光设备严格遵循并符合全球顶级安全认证标准,包括国内3C、NAL等相关认证。同时,设备还具备实时监控的功能,能够对主机运行参数及焊枪出光状态进行动态监控,一旦检测到异常工况,系统能立即做出响应,形成多层级安全屏障,从而最大程度地保障人员安全,有效杜绝意外风险。

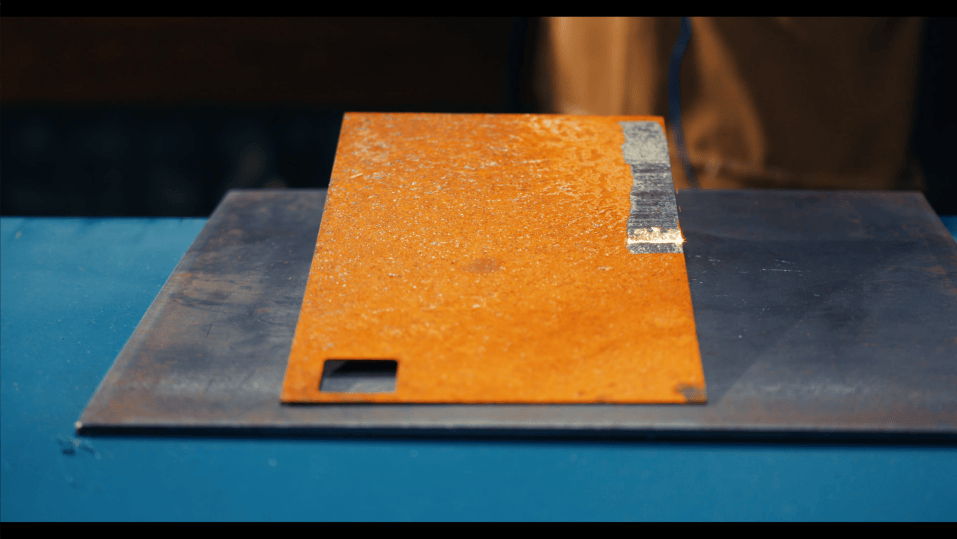

据了解,大族激光黑晶、红晶、蓝晶系列均集点焊、连焊、切割、除锈、清洗功能于一体,后续还将向3D打印技术融合延伸,以满足各类高精度、高效率的工业级加工需求。多功能集成使设备利用率大幅提升,降低用户投入成本,减少占地面积,创新性地赋能中小型制造企业,广泛应用于钣金加工、建材、家居、工艺品等薄板及中厚板的激光加工中。

从“可用”到“好用”

实现用户价值闭环

据相关市场调研获悉,手持激光设备市场长期遵循成本优先的主逻辑,导致即便技术全面领先,市场集中度却日趋分散。较低的准入门槛诱使部分厂商竞相以价格为竞争焦点,通过牺牲产品质量与服务品质,以价抢市。

大族激光深知产品质量是用户企业盈利之本,高价值创造之基。因此,公司在产品的制造过程中便建立了3000+项性能测试、800+项功能测试、100+项可靠性测试等。同时,大族激光全系列手持激光设备具备卓越的散热性能,足以保障设备长期、稳定地运行,可实现24小时稳定出光。

前不久的埃森焊接展上,许多专业观众和潜在客户在现场技术人员的指导下,亲自上手操作了如黑晶P40E等手持激光设备进行焊接。得益于极简的智能化UI界面和自匹配工艺参数,即使是初次接触的人员,经过简单讲解也能快速掌握并完成平整、牢固的焊缝操作,这种直观、高效的体验给众多用户留下了深刻印象。

目前,大族激光的手持焊系列产品已成功获得多家头部客户订单,覆盖高、中、低端的不同市场。据已合作的客户反馈:选择大族不仅是购买设备,更是引入了一套让制造变“智造”的生产力引擎。

通过技术锚点与场景深挖的闭环,大族激光正重塑手持焊产业的价值链。其产品矩阵不仅解决“焊不透”“难操作”等基础痛点,更通过智能化升级进一步将设备综合效率提升,推动行业从价格导向的“可用时代”迈入价值创造的“好用纪元”。

小 结

可以预见的是,国内手持激光设备的新生态已经初具雏形,但未来的挑战依然存在。当前,激光手持设备在众多细分领域的应用尚存局限,这需要厂家和激光企业深度协作,针对不同领域的具体需求,共同探索新的功率段、技术工艺或更小的体积形态。唯有如此,方能有效提升手持激光设备的市场渗透率。而针对产品本身,成本控制、长期运行稳定性以及终端定价策略,仍需通过持续的实践与应用来逐步优化完善。

不可否认,激光粗加工行业已步入存量竞争阶段,产品同质化加剧与终端用户需求日益分化的双重压力日渐凸显。在此背景下,手持激光设备作为激光产业链中颇具潜力的新兴增量市场之一,恰恰为打破行业“内卷”提供了突破口,为激光技术实现“高价值”的重新定义。

而所谓“高价值”,也并非等同于刻意抬高的溢价,让标价成为普通用户望而却步的门槛。在新技术赋能下发展的手持激光设备,不仅具备显著的能效优势,更能满足广大用户对操作便捷性与低使用门槛的核心诉求。只有真正服务于人民需求、具备高实用价值的产品,才能称之为经得起市场检验的好产品。